LA FORCE D’UN RITUEL THÉÂTRAL

Dans le devoir de mémoire lié au génocide de la Seconde Guerre mondiale, chacun met en question à juste titre le caractère «impudique » de toute représentation, de tout « jeu » avec l’innomable. Toute forme de « spectacularisation » est indécente, récupératrice, et finalement trahison de la mémoire, là où s’imposent le silence et le recueillement.

Et pourtant, le « rituel théâtral », a la puissance irremplaçable, ici et maintenant, de rendre « présent » le passé et de le faire entrer en résonance avec les tragédies d’aujourd’hui, comme un acte de vigilance civique indispensable. Si je parle de rituel, c’est que le théâtre repose sur de tacites conventions d’évocation. Et il est d’autant plus fort et plus fidèle à ses fondements anthropologiques qu’il utilise des moyens « indirects » et économes pour informer et émouvoir. II créé alors un espace de tension, où chacun peut toucher du doigt, par la métaphore, le déroulement symbolique d’une étrange cérémonie. II fait appel alors en permanence à une double conscience : celle d’une intelligence, mise en alerte par l’impossibilité de voir « directement » pour mieux comprendre et celle de l’émotion « intacte », qui ne fige pas le passé dans des clichés mais appelle à partager le silence intérieur d’un effroi.

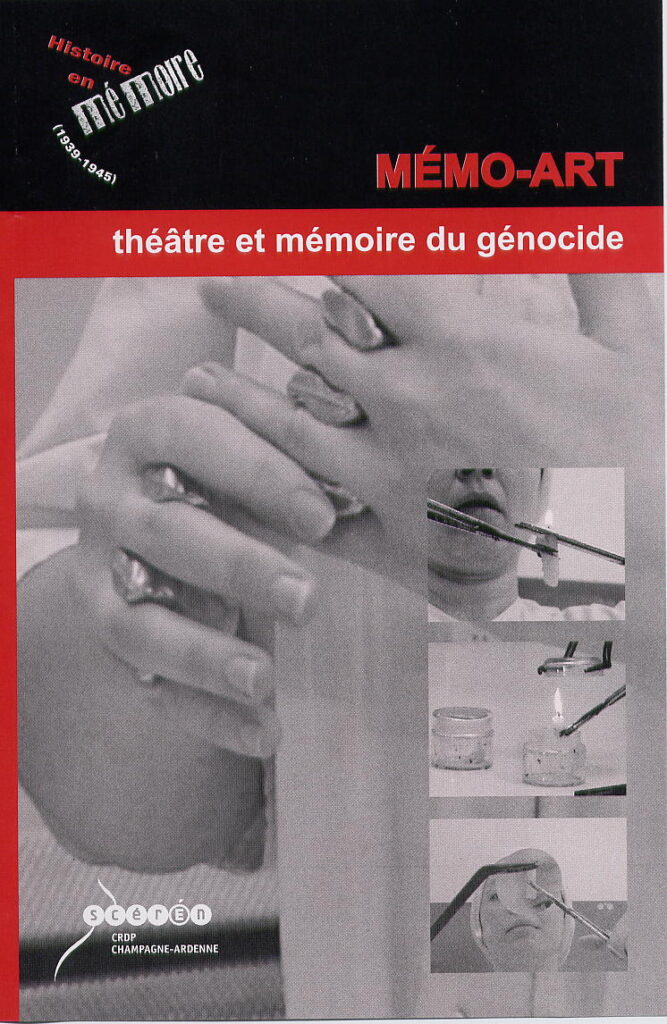

Le travail théâtral, dont rend compte cette action, est ainsi une « expérience » singulière. II refuse de tenir un discours sur le génocide. II déploie un texte chirurgical, glacé et minutieux : des extraits du procès de Nüremberg. II a donc valeur d’information documentaire d’une terrible vérité historique. En contrepoint de ce texte, il transpose, dans le métal et les appareillements de laboratoire, toute la froide « méthodologie technique » d’un acte d’extermination, scientifiquement programmé et contrôlé. De cette double vision et de cette double conscience suscitée, chacun ‑ quel que soit son degré d’information historique sur les faits ‑ perçoit la folie rationnelle de la négation absolue de l’Autre.

Ce travail théâtral prend en charge les contraintes de son lieu de ritualisation : la classe. II la transforme en espace d’expérience. La taille des objets utilisés, l’usage du bureau comme « espace de fiction », la dissociation entre la voix et la manipulation des objets symboliques, tout concourt à installer et à penser le théâtre comme acte « d’intervention ».

Ce matériau artistique, dérangeant, troublant, en rupture avec les images convenues de la représentation, faussement réaliste et spectaculaire, existe d’abord pour susciter le débat et réveiller en profondeur la conscience. Sans perdre sa dimension créative, le théâtre est alors en accord avec la révolte intérieure que peut susciter toute « plongée » en apnée dans la froideur du texte historique.

II s’agit donc d’un travail qui, au‑delà des choix esthétiques de la compagnie de la Pierre Noire et des questions morales que doit susciter toute « fabrication d’images » sur le Mal absolu, permet aux enseignants d’histoire, de philosophie et de lettres de disposer, avec leurs élèves, d’un support artistique complexe, pour approcher une réalité historique qui risque à tout moment la « banalisation ». À chacun alors d’apporter les éclairages, les lectures, les documents, qui permettront aux élèves de « faire sens » et connaissance. Mais le silence habité, que l’on voit sur les visages des élèves qui assistent à cette « expérience » théâtrale, dit suffisamment que l’art est un chemin de connaissance intérieure. C’est‑à‑dire celle qui appelle à comprendre et à partager une vibration de la conscience collective.

Ce travail a toute sa place dans une École qui entend, avec les artistes, redonner tout son sens à une intelligence sensible du monde, sans opposer cette approche à une saisie rationnelle des faits et des contextes, qui est aussi l’honneur et le devoir émancipateur de l’École.

Jean claude LALLIAS

Conseiller Théâtre à la Mission Arts et Culture au Ministère de l’Education Nationale